| LES MAMMITES BOVINES | |||

| < Partie Précédente | Accueil | ||

| Sommaire | |||

Présentation des mammites de tarissement

ATTENTION:La mamelle au repos est-elle vraiment bien protégée ?

Il y a peu de temps encore, on pensait que la mamelle au repos, c'est-à-dire pendant la période de tarissement n’était pas sujette aux infections en raison de la présence du bouchon de kératine et de la grande quantité de lactoferrine sécrétée (substance protectrice vis à vis des pathogènes). Pourtant certains chercheurs pensent que la moitié des mammites cliniques à entérobactéries qui surviennent pendant les cent premiers jours de lactation sont des infections persistantes de la période sèche.

Que se passe t’il au tarissement ?

• Il est généralement observé que les vaches taries sont pendant huit semaines moins surveillées qu’en lactation par les éleveurs. En effet, les vaches sont moins bien entretenues, souvent logées dans des conditions de propreté moindre, leurs mamelles sont ainsi particulièrement exposées à une contamination par les colibacilles.

• A ceci se rajoute le fait que les bovins sont particulièrement sensibles aux infections mammaires en début et en fin de tarissement, mais que par contre, c’est en plein milieu de cette période que la résistance aux invasions bactériennes semble la plus importante. Il ne faut en plus pas oublier de surveiller particulièrement les vaches en première lactation car elles ont deux fois plus de risques de développer une mammite en période sèche que les autres.

•Les conséquences sur la mamelle ?

Ces considérations sont d’autant plus importantes que de part certaines habitudes de conduite de tarissement, la mamelle peut subir jusqu’à dix fois plus d’agressions qu’au cours de la période de production.

ATTENTION : De ce fait une mauvaise

conduite du tarissement peut être à l’origine de 30 à 50 % des mammites

colibacillaires rencontrées en période de lactation. La mauvaise prise en

compte de ses mammites pourra entraîner une augmentation exponentielle des cas

mammites chroniques dans le troupeau. Il est donc particulièrement important

pour les agriculteurs de mettre en œuvre des stratégies de lutte cohérentes

face à ces mammites. Le principal ennemi à viser sera alors Escherichia

Coli.

Sources bibliographiques :

- Dominique Remy- « Les mammites »-cours Esitpa 2002-2003

I. Les pathogènes responsables

Divers agents peuvent être responsable mais le principal responsable sera un colibacille et en particulier Escherichia Coli. Mais on rencontrera aussi Pseudomonas aeruginosa et parfois staphylococcus aureus.

Photo :

Source : http://www.vm.cfsan.fda.gov

Généralités sur Escherichia coli

Si vous désirez connaître plus de détails concernant les généralités d'Escherichia coli, vous pouvez vous rendre dans la partie

"Mammites d'environnement" où cela a déjà été développé (cliquez ici).

Escherichia coli et les mammites

•Quand le suspecter ?

Lorsque ce pathogène est encapsulé il provoque plus facilement des mammites de longue durée. Mais elles sont généralement de courte durée, en effet dans 57% des cas environ elles ne dépassent pas 10 jours, mais dans 13 % des cas elles durent plus de 100 jours. Isolé à partir d’une infection intra mammaire de la période péri-partum, il s’avère être plus résistant que lorsqu’il est isolé à partir d’un infection de la période sèche ou de tout autre moment de la lactation. Il est dangereux surtout au moment du vêlage environ une semaine après celui-ci.

•Attention !!!:

Il n’est pas rare de constater des auto-guérisons dans le cas de mammites subcliniques ou subaiguës. Cependant il ne faut pas négliger les infections graves où E. coli engendre la perte du quartier touché et parfois à la mort de l’animal. Dans ce cas, les sécrétions sont maigres et jaunes, elles contiennent des grumeaux semblables à du son. La mammite peut s’accompagner de fièvre élevée.

• Comment et où se développe t-il ?

Sa présence est un indicateur de l’hygiène générale. Il se trouve dans le tube digestif des animaux à sang chaud tels que les bovins, c’est pourquoi ce micro-organisme est ensuite observé dans l’environnement des animaux. Il se propage surtout dans les bâtiments où règne une mauvaise ambiance, là où la litière et la stalle de vêlage sont sales. Par contre sa propagation ne varie pas en fonction de l’humidité relative.

ATTENTION : Cet agent infectieux se trouve principalement dans le sol, la litière, le fumier et l’eau sale et/ou non potable.

Photo de Pseudomonas aeruginosa

Source : http://www.bact.wisc.edu

Généralités sur Pseudomonas aeruginosa

Cette bactérie est plus communément appelée le bacille pyocyanique. Elle vit à l’état saprophyte dans l’eau (eau douce ou eau de mer), le sol humide et sur les végétaux. Elle est sensible à la dessiccation. On peut la rencontrer chez l’homme sous une certaine forme dans le tube digestif. C’est un agent pathogène opportuniste.

•Pseudomonas aeruginosa et ses conséquences pour l’homme

Les pathologies engendrées chez l’homme sont très nombreuses : infections locales de l’œil (fonte purulente de l’œil) ou de l’oreille, infections des plaies et des brûlures, infections urinaires, méningites, infections pulmonaires, gastro-entérites aigues, septicémies.

Elle est peu virulente pour un individu normal mais peut être très pathogènes chez un individu immunodéprimé (système immunitaire déficient).

En milieu hospitalier, elle est responsable de 10 à 20 % des infections nosocomiales.

P.areuginosa posséde une résistance naturelle à de nombreux antibiotiques. Sa sensibilité aux antibiotiques réputés actifs est modérée. Elle acquiert d'autre part de multiples mécanismes de résistances vis à vis des molécules actives. Le traitement nécessite alors l’association de deux antibiotiques, mais la prévention constituera l’un des points clefs de la lutte et passera par le respect de règles élémentaires d’hygiène et par le suivi rigoureux des réservoirs potentiels.

•Les généralités microbiologiques

C’est un bacille Gram -, très mobile grâce à des flagelles polaires (déplacement en ligne droite), aérobie strict dont le métabolisme respiratoire, ne fermentant pas le glucose, est producteur de pigments hydrosolubles (pigments fluorescents et pigments phénaziniques non fluorescents). Il produit également de nombreux métabolites tels que des toxines et des enzymes (protéases, phospholipases).

Pseudomonas aeruginosa et les mammites

•Quand la rencontrer ?

Pseudomonas aeruginosa pourra aussi être rencontrée mais à moindre mesure.

C’est une bactérie redoutable, résistante à de nombreux antibiotiques et en particulier ceux qui sont employés dans les préparations hors lactation.

•Comment et où se développe t-elle ?

L’arrêt de la traite après introduction de cette bactérie dans la mamelle favorise sa multiplication.

Pseudomonas est présente dans le sol et dans l’environnement des vaches. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre le maximum de précaution d’hygiène lors de l’introduction des préparations mammaires.

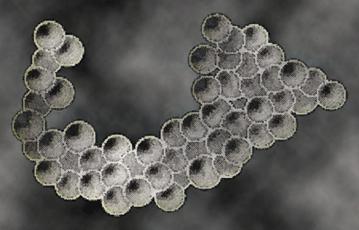

Photo de staphylocoque aureus

Source : http://www.geocities.com

Généralités sur Staphylococcus aureus

Si vous désirez connaître plus de détails concernant les généralités d'Escherichia coli, vous pouvez vous rendre dans la partie

"Mammites de traite" où cela a déjà été développé (cliquez ici).

Le staphylocoque aureus et les mammites

•Quand le suspecter ?

Il sera le

principal suspect à partir du moment où l’on sera en présence d’animaux avec des

mammites (subcliniques) fréquentes et difficiles à soigner, le tout accompagner

de taux cellulaires de tank élevés.

•Attention !!!:

Il peut rendre des vaches incurables car

cette bactérie est très difficile à éliminer. En effet il est résistant à de

nombreux antibiotiques, la rechute est donc fréquente surtout si les mesures

d’hygiènes ne sont pas respectées. La sensibilité du test de détection n’est pas

parfaite puisque 1 vache sur 4 ne sera pas détectée.

•

Comment et où se développe t-il ?

Ce pathogène vit à la surface des

mamelles et à l’intérieur des tissus mammaires notamment par le biais de

trayons crevassés. Il a la particularité de ne pas être digérer par les

leucocytes (globules blancs) de la vache et de donc y rester à « l’abri » des

antibiotiques. Le staphylocoque doré produit une toxine dont la quantité

conditionne la gravité des mammites.

•Quelles sont les conséquences ?

Les signes cliniques sont peu évidents à

détecter en cas de faible infection et seule l’observation systématique

des premiers jets permet de réagir suffisamment tôt, dès l’apparition des

premiers grumeaux. Quand l’infection devient importante (mammites cliniques), il

va alors créer des micro - abcès qui pourront envahir complètement la mamelle

(mammites gangréneuses) et conduiront alors à la réforme de l’animal. Il est

également à noter que des veaux peuvent devenir des réservoirs de staphylocoques

après avoir bu du lait infecté, l’infection se déclarera alors au premier vêlage

Sources bibliographiques :

- Gerard BOSQUET-« Halte aux mammites »-septembre 1999- réussir lait élevage

- Pascale LE CAHN-« Les staphylococcoques font de la résistance »- 10 mars 1997-la revue de l’éleveur laitier

- Dr J. GUILLOT (ENVA)-« Les mammites mycosiques »-6 avril 1999- la revue de l’éleveur laitier

Tout au long de la période sèche, il existe deux périodes aux qu’elles il faudra faire particulièrement attention afin de se prémunir des nouvelles infections pour les nouvelles infections de la mammite.

Première période de sensibilité :

Dès le premier jour de tarissement, les bactéries peuvent contaminer la mamelle. Ce problème vient de l’implantation des tubes intra mammaires car en général dans les jours qui succèdent la pose de la canule, le sphincter reste dilaté et favorise alors l’introduction des bactéries. Mais s’ils ont été posés trop en profondeur, cela entraînera en plus des lésions du sphincter, affaiblissant alors les conditions de défenses naturelles du trayon de la vache.

Les bactéries les plus dangereuses dans ce cas sont les Colibacilles (Escherichia Coli), les Pseudomonas et les Staphylococcus aureus.

Deuxième période de sensibilité :

Quelques jours avant vêlage, la mamelle se remplit et rend le sphincter, par une augmentation de la pression dans les trayons, sensible à la pénétration de germes. Les pathogènes peuvent donc à nouveau coloniser la mamelle. Les principales bactéries responsables des mammites de tarissement à cette période sont colibacillaires.

Sources bibliographiques :

- Jean-Marie.NICOL- Technique d’élevage ; Contaminations possibles au cours du tarissement (Mammites Colibacillaires).- Réussir Lait Elevage.- Juin 2002.- N° 149

- « Machines à traire et mammites »-mars 2001- élevage rentabilité

III. Les différents aspects de la prévention

Afin de prévenir les risques d’apparition de mammites de tarissement, il faut tout d’abord :

Eliminer les infections chroniques

Réformer les vaches malades, c’est à dire celles qui étaient contaminées avant le tarissement et qui le sont restées après le vêlage. Cela permet de supprimer les animaux dits réservoirs à pathogènes. Ils peuvent en effet être des facteurs de contamination pour le restant du troupeau.

L’administration d’antibiotiques par voie intra mammaire au cours du tarissement à deux intérêts quand elle est faite systématiquement :

Attention : Il est d’ailleurs préférable de traiter l’ensemble des quartiers plutôt que de traiter uniquement celui infecté. La réalisation de cette méthode permet d’augmenter le taux de réussite du traitement et fait chuter les risques d’infections lors de la période sèche.

Ration modifiée mais avec des phases de transition

Le fait de réaliser des périodes de transition de l’alimentation permet de limiter la sensibilité des vaches aux attaques de pathogènes. Les mérites du traitement aux antibiotiques des vaches taries et des bains des trayons d’après traite sont reconnus, mais il ne faut pas oublier l’importance de la réalisation de plusieurs régimes alimentaires. Ainsi, on peut considérer trois étapes :

Réaliser des traitements dits sélectifs

Ce moyen de lutte permet de se passer des traitements dits systématiques. Le traitement sélectif consiste à administrer des antibiotiques par voie intra mammaire seulement aux vaches supposées infectées au moment du tarissement (vaches à taux cellulaires élevés en permanence, vaches dont les trois derniers comptages ne sont pas tous inférieurs à 300 000 cellules). Cette stratégie permettra de diminuer les dépenses de tarissements et les risques d’apparition de résistance.

Sources bibliographiques :

- Dominique JOUANNE.- Prévention des mammites ; Idées reçues sur le tarissement ; VRAI ou FAUX .- A la pointe de l’élevage.- Octobre 2001.- P22 à 24.

- Dominique. JOUANNE- Prévention des mammites ; Idées reçues sur le tarissement (suite).- A la pointe de l’élevage .- Novembre 2001.- P20 à P22.

- Site internet :«Soigner la mammite sans antibiotiques» http://www.eap.mcgill.ca/AgroBio/ab370-11.htm

IV. Les mécanismes de lutte mis en place par la mamelle

Ceci répond

à un schéma bien structuré qui est appliqué pour chaque attaque.

La mamelle de la vache est un organe qui parfois

confrontée à des attaques de bactéries venant de l’environnement, telle que Escherichia Coli, ou de la peau des trayons, telle que les streptocoques et les

staphylocoques. La contamination de la mamelle par ses organismes va provoquer

une réaction inflammatoire complexe à l’origine même des mammites.

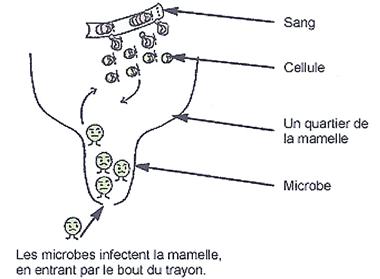

Les mécanismes de défense de la vache :

Etape 1 :

La

seule porte d’entrée des micro-organismes pathogènes responsables de mammites

sera le trayon, d’où l’intérêt de sa surveillance particulière. A ce niveau les

bactéries vont déjà subir quelques agressions :

-

D’une part par le renouvellement de la kératine des trayons favorisant leur

extériorisation

-

D’autre part par les attaques de cellules immunitaires présentes présentes dans

le trayon

Les portes d’entrées des pathogènes :

Source : à la pointe de l’élevage

Les sources de

contamination :

Source : à la pointe de l’élevage bovin

Etape 2 :

Si

les germes passent cette première barrière protectrice, ils vont de développer

dans la citerne de la mamelle, cette croissance va être importante compte tenu

du fait que le lait est un excellent milieu de vie pour ces micro-organismes.

Cependant puisqu’ils ne sont pas encore en phase d’attaque, nous qualifierons

cette période de latence.

Etape 3 :

Les

cellules du système immunitaire, provenant du sang circulant dans la mamelle et

des nœuds lymphatiques locaux, vont maintenant intervenir mais il y deux raisons

à ce phénomène :

-

Le grand nombreux de pathogènes apparus après multiplication

-

Les toxines qui auront été sécrétées par certains organismes tels que les

colibacilles

On va donc voir intervenir les immunoglobulines ou simples anticorps du sang. Celles- ci vont permettre par le biais de leur complément l’opsonisation des bactéries, c’est à dire le complexe anticorps complément bactéries va entraîner la lyse de ce pathogènes. Ceci est un très bon moyen de défense.

Schéma explicatif :

Source : à la pointe de l’élevage bovin

Etape 4 :

Cette fois les véritables cellules du système immunitaire vont intervenir, on va donc rencontrer des leucocytes ou des globules blancs. Plus particulièrement les granulocytes neutrophiles vont phagocyter (avaler) les complexes former préalablement et débarrasser les restes de la mamelle.

Sources bibliographiques :

- J.M Gourreau- « Accidents et maladies du trayon »-décembre 1995- Editions France Agricole

- Bernard THIBERT, « De la mammelle aux mammites » A la pointe de l'élevage bovin - Avril 1996

V. Les moyens de défense et de lutte mis à dispositions de l’éleveur : conseils

• Utiliser des antibiotiques dits à large spectre lors des traitements pour éviter les apparitions de résistance.

• Eviter « l’automédication », c’est à dire l’usage anarchique et excessif d’antibiotiques favorisant le développement des résistances, et évitant par la même les incompatibilités entre molécules et les répercussions néfastes sur la santé (modification des flores microbiennes normales)

• Réaliser des antibiogrammes en cas d’apparitions de résistances

• Réformer des vaches sujettes à mammites chroniques

• Prendre soin de l’environnement dans lequel évoluent les animaux puisqu’en général, lorsqu’il y’a des problèmes de mammites lors des vêlages ou au tout début de la traite, ce n’est pas en général lié à la conduite du tarissement mais plutôt à un problème de l’environnement qui favorise le développement de bactéries de type Collibacilles ou Streptococcus.

Sources bibliographiques :

- Dominique Remy- « Les mammites »-cours Esitpa 2002-2003

VI. Les points clés à retenir :

|

Pose des seringues intra mammaires |

Logement des vaches taries |

Alimentation des vaches taries et préparation au vêlage |

Au cours des vêlages |

|

•Se laver les mains puis introduire le tube après avoir nettoyé et désinfecté le trayon. • Attention à ne pas insérer la canule jusqu’au bout du trayon : risque de lésion du sphincter • Enfin, tremper les trayons |

• Séparer les taries des vaches laitières • Veiller à une parfaite hygiène du logement.

|

• Limiter au maximum les apports d’ensilage •Veiller à l’équilibre azoté de la ration • Favoriser l’immunité des animaux en réalisant une complémentation minérale et vitaminique adaptée (vitamine A et E, apports de zinc, cuivre et sélénium). |

• Nettoyer, désinfecter et pailler le box de vêlage après chaque mise bas. |

Sources bibliographiques :

- Dominique Remy- « Les mammites » - cours Esitpa 2002-2003

- Site internet :«Soigner la mammite sans antibiotiques» http://www.eap.mcgill.ca/AgroBio/ab370-11.htm

| Haut de page | |||

| < Page Précédente | Accueil | ||

| Sommaire | |||