I. L’eau potable

1. Critères de potabilité

2. Les normes de l’eau potable : les paramètres que l’on doit surveiller

3. Les différentes étapes du traitement

4. Les différents procédés de désinfection de l’eau : contre virus et bactéries

1. Critères de potabilité

Pour être consommée, l'eau doit répondre à des critères de qualité fixés par le ministère de la santé avec le Conseil Supérieur du secteur d'Hygiène Publique de France les critères d'une eau « propre à la consommation » portent sur :

–

La qualité microbiologiqueL'eau ne doit contenir ni parasite, ni virus, ni bactérie pathogène.

–

La qualité chimiqueLes substances chimiques autres que les sels minéraux font l'objet de normes très sévères. Ces substances sont dites "indésirables" ou "toxiques". Elles sont recherchées à l'état de trace (millionième de gramme par litre). Ces normes sont établies sur la base d'une consommation journalière normale, pendant toute la vie.

–

la qualité physique et gustative (les paramètres organoleptiques)L'eau doit être limpide, claire, aérée et ne doit présenter ni saveur ni odeur désagréable. Précisons cependant qu'une eau qui ne satisfait pas pleinement ces critères, ne présente pas forcément de risque pour la santé.

–

Les substances "indésirables"Leur présence est tolérée tant qu'elle reste inférieure à un certain seuil (le fluor et les nitrates par exemple).

–

Les substances aux effets toxiquesLe plomb et le chrome en font partie. Les teneurs tolérées sont extrêmement faibles, parfois de l'ordre du millionième de gramme par litre.

–

Les eaux adoucies ou déminéraliséesLes eaux traitées par un adoucisseur d'eau doivent contenir une teneur minimale en calcium ou en magnésium (dureté), de même qu'en carbonate ou en bicarbonate (alcalinité).

Le contrôle est effectué sur l'ensemble du système de distribution : points de captage, stations de traitement, réservoirs et réseaux, et il s'accompagne de prélèvements d'échantillons d'eau. Ceux-ci sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé.

L'eau potable est le produit alimentaire le plus surveillé. Sa réglementation figure dans le décret 89/3 du 3 janvier 1989 qui précise les limitent de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ainsi, les normes de qualité de l'eau potable sont très rigoureuses. Elles consistent en 62 paramètres physico-chimiques et 8 paramètres micro biologiques contrôlés régulièrement afin que sa qualité soit conforme aux normes définies par le ministère de la Santé et le Parlement Européen. Les paramètres étudiés sont les suivants :

–

3 paramètres organoleptiques :couleur, saveur-odeur et transparence de l'eau(turbidité)

–

9 paramètres physico-chimiques, caractéristiques naturelles de l'eau :température, résidus secs, pH, Cl, SO4, Mg, Na, K, Al.

–

18 paramètres concernant les substances indésirables :NO3, NH4, Fe, Mn, Cu…

–

15 paramètres concernant les substances toxiques reconnues :As, Cd, CN, Hg, Ni, Pb, Se…

–

9 pesticides et produits apparentés.–

paramètres micro biologiques :absence de bactéries et de virus pathogènes

–

paramètres concernant les eaux adoucies ou déminéralisées :teneur minimale en calcium, magnésium, carbonate ou bicarbonate

–

Le contrôle de la qualité de l'eauLes normes à respecter fixées par la dernière directive sont les suivantes :

Actuellement :

Plomb : 25 micro grammes/L

Bromates : 25 micro grammes/L

Trihalométhanes totaux : 150 micro grammes/L

Le 25 décembre 2008 :

Bromates : 10 micro grammes/L

Trihalométhanes totaux : 100 micro grammes/L

Le 26 décembre 2013 :

Plomb : 10 micro grammes/L

QUELQUES NORMES LEGALES OU RECOMMANDEES D'EAU POTABLE POUR L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS :

Un tiret (-) indique qu'il n'y a pas (encore) de norme préconisée.

Le contrôle de la qualité de l'eau distribuée est assuré par le Ministère chargé de la Santé et ses services (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ou DDASS). Le contrôle est effectué sur l'ensemble du système de distribution : points de captage, stations de traitement, réservoirs et réseaux, et il s'accompagne de prélèvements d'échantillons d'eau. Ceux-ci sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé. De plus, les distributeurs d'eau effectuent leur propre auto-surveillance. L'ensemble de ces dispositions permettent d'assurer à tout moment la livraison d'une eau conforme à la réglementation qui protège la santé du consommateur.

Les eaux souterraines et superficielles captées pour l'alimentation sont protégées par des périmètres de protection définis réglementairement autour des points de prélèvement. Ces périmètres délimitent les zones de protection immédiate, rapprochée et parfois éloignée. La protection immédiate vise à éliminer tout risque de contamination directe de l'eau captée ; le terrain correspondant est acquis par le propriétaire du captage et doit être clôturé. Dans les zones de protection rapprochée, outre la réglementation générale, des dispositions particulières concernant les activités humaines et les rejets peuvent être adoptées par arrêté préfectoral. Les périmètres de protection sont définis sur proposition d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.

*** Une politique européenne ***

L'Organisation Mondiale de la Santé a publié des recommandations sur la qualité des eaux d'alimentation. Des dispositions européennes (directive n°80-778 du 15 juillet 1980) s'imposent, en outre, à tous les Etats membres de l'Union Européenne : normes de qualité, obligations de contrôle. Ces recommandations et directives sont prises en compte dans la réglementation française élaborée dans ce domaine. D'une manière générale, la réglementation française est plus stricte que la réglementation européenne.

L'eau naturelle n'est pas directement consommable : il convient donc de la traiter afin de la rendre potable.

Avant d'arriver à nos robinets, l'eau captée dans la nature doit subir une série d'opérations dans une usine de potabilisation de l’eau. Le schéma ci-dessous vous présente une vue simplifiée du parcours effectué par l’eau dans cette usine.

Figure 1 Station de potabilisation

Source : http://www.environnement.gouv.fr

Le parcours de l’eau entre la nappe et le robinet peut se décomposer en 6 étapes principales :

Le captage

v La décantation et la floculation

z Le stockage

Afin de répondre à toutes les exigences de qualité, des traitements adaptés, souvent sophistiqués, sont nécessaires. En fonction de la qualité de l'eau brute, les procédés de base et les traitements sont multiples. La qualité de l’eau brute dépend du type de captage : eau souterraine ou eau de surface (1).

Ces procédés consistent à faire passer l'eau à travers filtres et tamis, à la laisser décanter, à la filtrer sur des matériaux classiques (sables) ou absorbants (charbons actifs) et, parfois, à utiliser de l'air sous pression pour faire remonter diverses matières à la surface (flottation).

Par l'ajout de réactifs, on parvient à une coagulation et à une floculation des matériaux en suspension, qui sont éliminés. Cela est rendu possible par l’utilisation de floculants qui modifient l’état des particules colloïdales. Ces réactifs sont des sels de métaux lourds et d’acides forts : Sulfate d’aluminium, Chlorure ferrique, Chlorure ferreux et sulfate ferrique. Leur utilisation est fonction du pH de l’eau à traiter.

Certains éléments chimiques (chlore, ozone, gaz désinfectant) sont utilisés pour agir sur les métaux et pour détruire les germes. Enfin, des procédés de neutralisation ou d'acidification permettent de contrôler le pH de l'eau.

Ils sont basés sur la croissance de micro-organismes aux dépend des matières organiques « biodégradables » qui constituent pour eux des aliments. Les micro-organismes les plus actifs sont les bactéries qui conditionnent, en fonction de leur modalité propre de développement, deux types de traitement : les traitement aérobies et les traitements anaérobies.

Cela dit ce procédé est peu utilisé pour le traitement de l’eau potable, par contre on le retrouve systématiquement dans les stations d’épuration des eaux usées, notamment urbaines.

4. Les différents procédés de désinfection de l’eau : contre virus et bactéries

Les eaux utilisées pour la consommation sont vulnérables. Menacées par les activités humaines (agriculture, élevage, zones d'activités...), les eaux sont exposées à diverses sources de pollution difficilement contrôlables.

Or, la présence dans l'eau de micro-organismes pathogènes représente un risque pour la santé des consommateurs de tous âges.

Face à cela, les traitements chimiques classiques ne constituent pas toujours la bonne solution. Difficiles à mettre en oeuvre, ils présentent le double inconvénient de dénaturer les qualités organoleptiques de l'eau, en agissant sur sa composition physicochimique, et de rejeter des eaux polluées. Cette étape de désinfection est donc primordiale dans la chaîne de traitement et vient compléter les étapes exposées précédemment.

a. Purification par rayonnement ultraviolet

Connue depuis les années 1960, l'utilisation des UV pour leur action germicide ou bactéricide dans l'eau s'est de plus en plus développées, et est aujourd'hui devenue un des standards du traitement anti-bactéries des eaux, en particulier dans le domaine de la potabilisation.

L'action germicide, constatée lors de l'exposition aux radiations du type UV, trouve son efficacité maximale quand la longueur d'onde se situe entre 250 et 260 nm (253,7 nm). A ce niveau, les UV endommagent les acides nucléiques des micro-organismes, entraînant suivant la quantité d'énergie mise en oeuvre :

–

Un effet bactériostatique dans le cas d'une faible radiation au niveau de la cellule. Dans ce cas cette dernière continue à vivre tout en ne pouvant plus se reproduire.–

Un effet bactéricide dans le cas d'une radiation importante au niveau de la cellule. Dans ce cas cette dernière est détruite.Les principaux avantages de ce type de traitement sur l'eau sont :

–

Pas de modification physico-chimique de l'eau aux doses habituellement utilisées.–

Action virulicide parmi les plus importantes.–

Aucun risque de surdosage.–

Facilité de gestion, de contrôle et d'exploitation des matériels.Pour être exposée au rayonnement UV l'eau est amenée dans une chambre de traitement équipée d'une ou plusieurs lampes génératrices de rayonnement UV, émettant au travers d'une enveloppe appelée gaine quartz.

Les avantages de cette technique sont nombreux et se rapprochent de ceux vus précédemment :

Mets fin aux mauvais goûts et odeurs (chlore ...)

Mets fin aux sels dangereux (nitrates, sulfates, phosphates ...)

Mets fin aux polluants organiques (herbicides, insecticides, solvants à base d'hydrocarbure...)

Mets fin aux bactéries

Ce système d’épuration est aussi employé pour des fins plus spécifiques.

Applications - Utilisations - Avantages :

Eau de boisson, pour régime sans sel ou basses calories.

Eau de coupage des biberons.

Eau pour infusion, thé, café, apéritifs anisés.

Eau de cuisson des aliments.

Eau pour le petit électroménager : fer à repasser, humidificateur.

Eau pour arrosage des plantes fragiles, fleurs coupées et bonzaïs.

Eau pour soins de beauté ; hydratation de la peau, démaquillage.

Eau pour aquarium.

Eau pour rinçage des verres de contacts.

Evite l'achat et le transport d'eau en bouteille ...

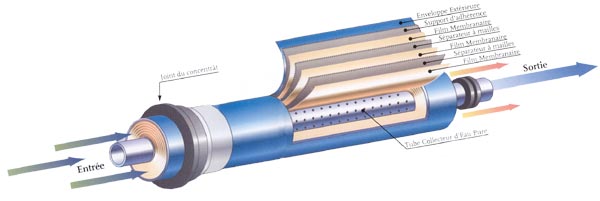

Comment ça marche ?

Figure 2 : Coeur du purificateur par osmose

Source : http://www.environnement.gouv.fr

Les performances de ce systèmes dépendent de nombreux paramètres et particulièrement, de la pression du réseau, de la minéralisation, de la température et du type de membrane.

L‘ozone est un désinfectant virulicide et bactéricide. Il agit aussi sur les métaux et sur la dégradation de la matière organique, cela permet une économie de floculant en début de traitement. Malheureusement ce traitement a une action sur les caractéristiques organoleptiques de l’eau, son goût et sa couleur, ce qui va limiter son utilisation en usine de potabilisation.

D’autre part la rémanence de l’ozonation est très courte, environ 20 minutes. Un poste de chloration sera donc installé pour assurer l’équilibre bactériostatique de l’eau pendant son transport et sa distribution.

d. Désinfection par chloration

Le dioxyde de chlore est utilisée depuis des années en matière de désinfection d'eau potable (depuis 1944 aux États-Unis). La demande a fortement augmenté depuis qu'il a été découvert que le chlore et les produit similaires aboutissent à la formation de sous-produits de désinfection dangereux, comme les THM (TriHaloMéthanes).

Depuis, de nombreuses entreprises de traitement d'eau; basée aux États-Unis ou au Royaume-Uni ont commencé à utiliser le dioxyde de chlore. De nombreuses raisons expliquent ce choix :

Des valeurs de pH comprises entre 4 et 10 n'affectent pas l'efficacité,

Le dioxyde de chlore est clairement plus efficace que le chlore, pour la destruction des spores, bactéries, virus et autres organismes pathogènes sur un même échantillon,

Le temps de contact nécessaire est inférieur,

Le dioxyde de chlore est plus soluble,

Des concentrations élevées en chlore n'ont pas d'effets corrosifs. Les coûts de maintenance à long terme sont réduits,

Le dioxyde de chlore ne réagit par avec NH3 et NH4+,

Il détruit les précurseurs trihalométhanes et favorise la coagulation

Il détruit les phénols et n'a pas d'odeur distincte,

Il est plus efficace que le chlore pour le traitement du fer et du magnésium.

|

Technologie |

Préserve l'environ-nement |

Sous-produits |

Efficacité |

Investis-sement |

coûts opérationnels |

Fluides |

Surfaces |

|

Ozone |

+ |

+ |

++ |

- |

+ |

++ |

++ |

|

UV |

++ |

++ |

+ |

+/- |

++ |

+ |

++ |

|

dioxyde de chlore |

+/- |

+/- |

++ |

++ |

+ |

++ |

-- |

|

Chlore gazeux |

-- |

-- |

- |

+ |

++ |

+/- |

-- |

|

Eau de Javel |

-- |

-- |

- |

+ |

++ |

+/- |

-- |