![]() L’intérêt

de la prévision en microbiologie alimentaire :

L’intérêt

de la prévision en microbiologie alimentaire :

La microbiologie prévisionnelle est une discipline qui

vise à développer des modèles mathématiques permettant de prévoir les

aptitudes de croissance, survie ou décroissance des populations microbiennes

dans les aliments en fonction des facteurs environnementaux influents.

La sécurité et la qualité des aliments sont de

plus en plus assurées par l’utilisation d’une démarche HACCP (Hazard

Analysis Critical Control Points) qui cherche à maîtriser systématiquement

l’incidence microbiologique de tout ce qui dans la fabrication peut contribuer

à la contamination, à la destruction ou à la multiplication des contaminants.

Cette démarche est facilitée si l’on est capable de modéliser le

devenir des microorganismes. Cette méthode permet donc de répondre aux

questions suivantes :

-

comment concevoir et fabriquer un produit offrant toute sécurité ?

-

comment modifier la composition d’un produit pour éviter un développement

microbien indésirable sans nuire aux qualités organoleptiques ?

-

Quel niveau de contamination, quel facteur de multiplication peut on tolérer

aux différents points de la chaîne ?

Cette prévision

est basée sur un modèle, c'est-à-dire un système établissant une

correspondance entre un ensemble de conditions et une cinétique d’évolution

de la population microbienne significative.

La microbiologie prévisionnelle

permet de construire une courbe de croissance microbienne qui dépend d‘un

ensemble de facteurs. On pourrait penser qu’il est possible de relier

directement l’intensité de ces facteurs à la courbe. Cependant, c’est

difficile car la courbe dépend de paramètres caractéristiques qui dépendent

eux-même de facteurs différents selon des lois différentes. On préfère donc

exprimer ces paramètres en fonction de leurs facteurs déterminants.

On en distingue trois principaux :

-

Le temps de latence λ qui dépend de l’état initial des

microorganismes et des caractéristiques de leur environnement.

-

Le taux de croissance exponentielle μ qui dépend essentiellement

des caractéristiques de l’environnement.

-

Le maximum A relié à la concentration [L] du facteur limitant grâce au

rendement f selon la relation A=k[L]

La connaissance

de ces trois paramètres grâce aux différentes valeurs des facteurs du milieu

permet de tracer la courbe.

Dans certains

cas, on trouve une troisième possibilité qui consiste à exprimer directement

le temps au bout duquel sera atteint le seuil d’effet (pour un inoculum donné),

c'est-à-dire le temps nécessaire pour la multiplication par un

facteur déterminé (1000 par exemple).

1 – Identification des paramètres limitant de la conservation du

produit :

Puisqu’on cherche à déterminer une date limite de consommation (DLC),

il faut déterminer ce qui limite la durée de conservation de cette sécurité

et/ou cette qualité.

Il faut donc répondre aux questions suivantes :

-

Quel est ou quels sont les microorganismes qui limitent cette durée ?

-

Quels sont les niveaux à ne pas dépasser ?

Par exemple, il

ne faut pas dépasser 100 listérias par gramme d’aliment à la DLC.

2 – Délimitation du champ de l’expérimentation

Elle procède en trois étapes :

-

sélection des facteurs à prendre en compte grâce à des données

bibliographiques. On trouve notamment la température, le pH, l’activité de

l’eau (aw), la présence d’inhibiteurs…

-

la détermination pour chaque facteur de la gamme des valeurs permettant

la multiplication. Par exemple, pour Listeria monocytogenes, la croissance est

possible entre 1 et 42°C.

-

la délimitation de l’étendue de variation possible dans les produits

alimentaires. Plus le champ expérimental sera étroit et plus le modèle sera

précis.

3 –

Planification de l’expérimentation :

Pour chaque facteur, il faut par exemple décider du nombre de niveaux à

tester , de la distribution de ces niveaux (progression arithmétique ou géométrique),

du choix des combinaisons de facteurs (plans expérimentaux), des répétitions

éventuelles.

4 – Recueil des données :

Pour chaque ensemble de conditions retenues, on inocule un milieu de culture ajusté à ces conditions et on mesure l’évolution de la concentration microbienne en fonction du temps de façon à tracer une courbe de croissance.

A – Le milieu de base :

L’idéal serait de prendre l’aliment considéré comme milieu de

base. Cependant, la texture de l’aliment est en général peu adaptée à ce

type d’expérience. On utilise donc des broyats ou des extraits liquides.

Mais dans certains cas, ces extraits demeurent impropres à l’expérimentation :

on s’oriente alors vers des milieux semi synthétiques riches.

B – L’inoculum :

L’inoculum sera constitué de l’espèce microbienne considérée.

En général, on ne réalise pas de cocktail de souches mais plutôt

plusieurs expérimentations mettant en œuvre des souches différentes. De plus, on choisit des microorganismes en pleine activité ou au

moins aussi actif que dans l’aliment considéré.

Enfin, la concentration microbienne à inoculer dépend de la méthode

utilisée pour suivre la croissance.

C – La méthode de mesure :

Le dénombrement classique sur milieu gélosé est encore très courant.

Cependant, cette technique se révèle longue et fastidieuse.

Deux méthodes automatiques se développent actuellement : la

turbidimétrie et l’impédancemétrie. Cependant, elles présentent deux

inconvénients importants :

-

elles imposent des contraintes lourdes au choix du milieu (transparence,

composition ionique).

-

Ce ne sont pas des méthodes de dénombrement :elles mesurent un

paramètre de culture ayant un lien avec la concentration microbienne.

5

– Modélisation :

Il s’agit, à partir des données expérimentales, de construire un

modèle établissant un lien entre condition expérimentale et croissance de façon

à permettre la prévision. Le modèle doit pouvoir être défini par un nombre

limité de paramètres, de préférence λ, μ et éventuellement A.

La façon la plus simple de le faire consiste à revenir aux définitions

habituellement admises de λ,

μ et de déterminer ces paramètres par la méthode graphique ou par des

calculs statistiques (droite de régression).

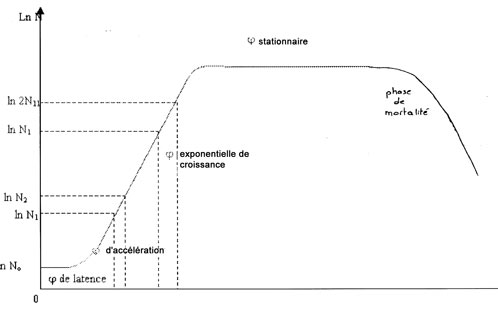

Courbe de croissance d’une culture microbienne

On utilise actuellement deux types de modèle pour décrire une cinétique

de croissance

dans des conditions données :

-

le modèle de Gompertz modifié : c’est un modèle purement

empirique, qui ajuste en général les données de croissance observées de manière

satisfaisante. Cependant, il présente un certain nombre d’inconvénients

(surestimation du taux de croissance, l’ajustement ne peut être réalisé que

si la cinétique de croissance est suivie jusqu’à la phase stationnaire…).

-

Le modèle de Barany, qui ajuste très bien les données de croissance généralement

observées, est un peu moins empirique. De plus, il ne présente pas les inconvénients

du modèle précédent.

6

– La validation :

Elle se réalise

à deux niveaux :

-

la validation mathématique qui consiste à vérifier que les écarts

entre les valeurs théoriques prévues par le modèle et des données obtenues

dans les conditions qui ont servi à le construire ne sont pas excessifs.

-

La validation dans des produits qui consiste à vérifier que les écarts

entre les valeurs théoriques prévues par le modèle construit à partir des

données obtenues en conditions expérimentales et les valeurs réelles obtenues

sur des produits industriels contaminés naturellement ne sont pas excessifs.

7

– Prévision :

Si le modèle a

été validé, il peut être utilisé pour la prévision, à condition de se

limiter, pour ce qui concerne la variation des facteurs, à la gamme des valeurs

comprises entre les valeurs qui ont fait l’objet de la validation. Il faut éviter

l’extrapolation ou être conscient des risques qu’on prend en la pratiquant.

L’extrapolation est impossible à cause du caractère empirique des modèles

construits.

![]() Applications,

limites et perspectives

Applications,

limites et perspectives

1 – Les applications

Cette approche permet de concevoir un système de production minimisant

les risques par des voies plus raffinées qu’un traitement thermique brutal ou

un aditif à dose massive. C’est un outil précieux qui permet de se

rapprocher d’un idéal consistant en ce que la qualité et la sécurité du

produit soient garanties par sa conception même.

Comme nous l’avons déjà dit, cette modélisation permet également de

déterminer une DLC raisonnable ou encore d’adapter le processus et la formule

à la DLC souhaitée. Il est ainsi possible de déterminer une DLC lors de la

conception du produit et de la préciser par la suite grâce à des données réelles.

De plus, cette modélisation est précieuse lors de la mise en œuvre de

la démarche HACCP, outil essentiel de l’assurance qualité. La microbiologie

prévisionnelle intervient à différentes étapes de cette méthode :

-

analyse des étapes du processus de fabrication et localisation des

points critiques.

-

Choix des critères à appliquer

à ces points critiques et des limites ou tolérances à leur affecter.

-

Détermination à l’avance des actions correctives à appliquer n cas

de défaillances : nouveau traitement thermique, destruction…

-

Vérification et documentation. Ainsi, la modélisation peut permettre de

monter à un inspecteur que le produit est sûr.

Cependant, les

avantages que nous avons décrit précédemment ne sont pas encore tous

pleinement réalisables. Il existe encore des limitations.

2

– Les limitations actuelles :

On reproche

souvent à la microbiologie prévisionnelle un caractère pessimiste. En effet,

on considère qu’un modèle est valide s’il ne sous estime pas le risque.

Mais le plus souvent, les valeurs observées sont très inférieures aux prévisions.

Ainsi, les durées de conservation prédites sont très inférieures aux durées

de conservation réelles, ce qui est pénalisant pour les fabricants.

Cet écart est du

au fait que l’on utilise des systèmes simplifiés, qui ne tiennent pas compte

de certains attributs caractéristiques des aliments pouvant freiner la

croissance microbienne :

-

l’effet structure qui limite les transferts de matière

-

les phénomènes de compétition entre la flore banale et les pathogènes

dont on cherche à modéliser la croissance.

-

La variabilité intersouches

-

L’histoire antérieure des microorganismes

-

Les très faibles nombres, en particulier de spores, dont la probabilité

de germination est faible et variable.

Ainsi, pour

tenter d’éviter ces écueils, l’utilisateur d‘un modèle devrait

d’abord le valider sur son produit et son process ou considérer que la prévision

n’est qu’une première estimation qu’il faut confirmer par des expérimentations

directes.

3

– Perspectives :

Dans les années

qui viennent, la prévision de la durée de conservation, de la sécurité et de

la qualité à partir des modèles, se développera à mesure que l’accès aux

bases des modèles sera rendu plus aisé et que les modèles seront validés

plus largement au niveau international.

Ainsi, même si

l’accès à ces modèles deviendra plus facile, il faut rester très prudent

car ils ne représentent que partiellement la réalité. En somme, il ne faut

surtout pas considérer ces modèles comme des oracles, il s’agit plutôt de

les utiliser comme des systèmes d’aide à la décision.

Par ailleurs,

différents travaux cherchent à croiser les données issues de la microbiologie

prévisionnelle avec d’autres disciplines comme la mécanique des fluides.

Ceci permettrait notamment de déterminer des flux, de savoir comment les bactéries

sont distribuées… Cette voie est sans doute l’une de celles qui permettront

dans l’avenir de s’approcher de l’idéal de l’usine ultra propre.

De toute façon,

une grande prudence est de rigueur lorsqu’il s’agit de prévoir le

comportement des bactéries dangereuses comme Listeria ou Salmonella.